Hyper-VにてWindows11仮想マシンを作成する時に気を付ける3つのこと

株式会社テイク-ワンのM.Yです。

Broadcom社によるVMware買収後のライセンス体系の変更によりVmware(ESXi)以外の仮想化基盤をプッシュするベンダーも増えてきました。

今回はHyper-Vに焦点を当て、Windows11のゲストOSを構築する際の注意点を挙げたいと思います。

【注意点①】第2世代仮想マシンとして作成する

Windows11のインストール要件の1つに「BIOSモードはUEFIのみサポート」というものがあります。(ゲストOSでWindowsServerを構築する場合であればレガシーBIOSもサポートされているため、あまり意識することがないかもしれません。)

そのため、Hyper-V上でWindows11の仮想マシンを作成する場合は(仮想マシンの「新規作成ウィザード」-「世代の指定」にて)UEFIに対応した「第2世代」として作成する必要があります。

(参考:https://learn.microsoft.com/ja-jp/windows-server/virtualization/hyper-v/plan/should-i-create-a-generation-1-or-2-virtual-machine-in-hyper-v)

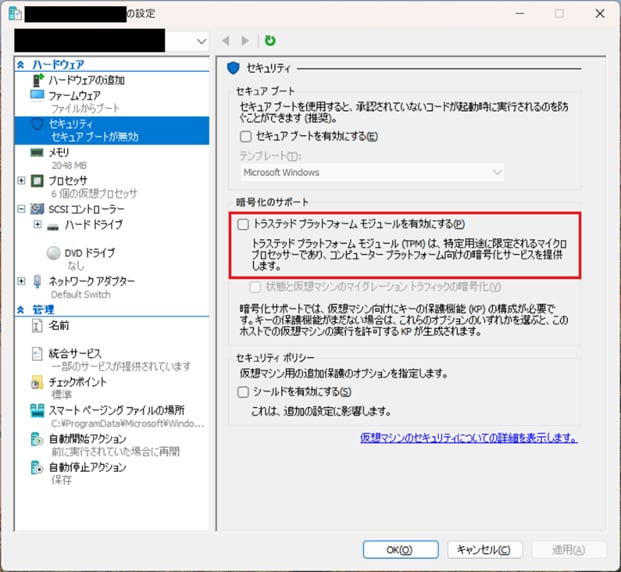

【注意点②】TPMを有効にする

注意点①と同様にWindows11はインストール要件として「TPM2.0」が必須となります。

仮想マシンの作成後、Windows11のインストール作業を実施前に仮想マシンの設定からTPM2.0を有効にしておきましょう。

(下記画像赤枠内にチェックを付ける。)

こちらは仮想マシンの「新規作成ウィザード」ではこの設定項目が表示されず

見逃しがちになるのでご注意ください。

【注意点③】(オマケ)Hyper-Vクラスター環境の場合

3つ目の注意点はオマケとはなりますが、複数のHyper-Vにてクラスター環境を構築し、ライブマイグレーション(VMwareで言うところのvMotion)を実行する場合の注意点となります。

TPMを有効にした仮想マシンにてライブマイグレーションを実施する場合、予め各Hyper-V基盤の「シールドVMのローカル証明書」をそれぞれの基盤から他方の基盤へ「エクスポート/インポート」しておく必要があります。

これを実施しておかないと、いざという時にライブマイグレーションに失敗するため注意が必要です。

また更に注意点として、この証明書は一度でもTPMを有効にした仮想マシンを作成しておかないと基盤上に作成されません。そのため、各Hyper-Vにおいて1度仮想マシンを作成したうえで証明書をエクスポートする流れとなります。(OSのインストールの実施までは不要です。)

こちらはオマケということで詳細な手順などを知りたい方は調べてみてください。

おわりに

いかがだったでしょうか。

仮想化基盤製品はVMwareやHyper-V以外にもNutanixやProxmox等選択肢は色々と存在します。製品により細かな仕様も異なりますが、共通している部分も多くあるので技術者としては柔軟性を持って対応できるようになるとメーカー買収や製品のライフサイクルにも影響を受けにくくなれるかもしれません。